音声認識AIと人間、文字起こしの「ケバ取り」はどちらが得意?(その2)

文字起こしを行う上で反訳者のセンスを問われることの一つに「話し手の口癖の処理」があります。これは文字起こしの「ケバ取り」に関連する厄介なテーマです。前回に引き続き具体例を挙げて、その考え方と実際の処理例を解説していきます。

目次

1. 文字起こしの「無機能語」が「機能語」に昇格するとき

当サイトのコラム『音声認識AIと人間、文字起こしの「ケバ取り」はどちらが得意?(その1)』では、「ケバ取り」のレベル1(文字に出来ないような音声)とレベル2(無機能語)について述べました。どちらも反訳者が機械的に削除できるものでしたが、レベル3はそう簡単ではありません。

レベル3の「ケバ取り」は〈口癖〉。なぜ「残すか削るか」の判断が難しいかというと、「ある程度意味があり、きちんと文字化できる」言葉だからです。

口癖には、文頭に来るものと文末に来るものの2種類に大別できます。文頭に来るものとして「まあ」と「もう」が挙げられます。どちらも、多い人だと1つの文章中に3~4回くらい登場します。

「まあ」に関しては、無機能語(フィラー)と重なる部分があり、9割は削除できるのですが、「まあ、いいや」「まあ、いいでしょう」といった発言では、「まあ」のない「いいや」「いいでしょう」とは微妙にニュアンスが異なります。その場合の「まあ」には、「本当は納得していないけど、このくらいで勘弁してあげる」といった意味合いが備わってきます。そうなると、「無機能語」ではなく、れっきとした「機能語」に昇格します。

2. 文字起こしの腕の見せどころはレベル3の「ケバ取り」

「もう」のほうも、自身の発言内容を強調したいがためにやたらと繰り返す人がいて、やはり9割は削除対象ですが、〈強調〉の意味がある以上、一文の中の1か所、最も効果的な部分を残したほうが、話し手の意思を表現できます。

もちろん「ちゃんと録音されている音声だから」と開き直り、逐一文字化していくこともできます。でも、出来上がった原稿は、ケバ立った手触りの悪いものになってしまうでしょう。

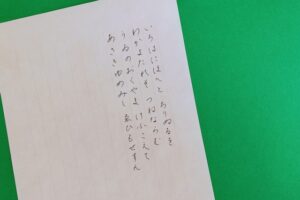

『もう、そのときはもう、私はもう強く反対を、もうせざるを得ないです。』

このように滑らかさを欠いた読みにくい文章では、よい原稿とは言えません。

『そのときはもう、私は強く反対せざるを得ないです。』

これならスムーズに読め、しかも、話し手の強調の意思も読み手に十分伝わるはず。

会話の流れや口調から話し手の意思をくみ取り、音声の範囲内で過不足なく表現するのが、文字起こしの真髄であり、反訳者の腕の見せどころです。

3. 文字起こしの「ケバ取り」で注意すべき〈3大口癖〉

心理学的には、〈癖〉には「緊張を和らげる効果」があるとか。大勢の前で発言するような場面では、人はリラックスしようとして、無意識に〈口癖〉を多用する傾向があります。そのため、録音音声には各人の〈口癖〉が頻出します。

その中でも、筆者が勝手に名づけた〈3大口癖〉なるものがあります。〈3大口癖〉とは、「いわゆる」「要するに」と「ちょっと」の3つです。前の2つは、本来は「くどくどしゃべってしまったけど、以上の話を簡単に要約すると」といった意味合いですが、実際は、この〈枕詞〉の後のほうが長い説明になることがしばしば。言葉とは真逆に「いわゆってない」「要してない」のです。「ちょっと」のほうは、「少し」の意味でなく、「ちょっと教えて」のように語感を和らげる緩衝材的役割で使われます。

3つとも、1つの発言中に何度も現れるので、〈口癖〉の一種と解釈することができます。また、文字にはできるものの、厳密には話し手の意思が込められていないため、広い意味での〈無機能語〉と捉えることも可能です。これらを逐一文字に起こしていくと、出来上がった原稿はとても読みにくく、「ケバ」だらけになってしまいます。「もう」と同様、一文の中に何度も出てくる場合は、最も効果的な「ここぞ!」の1か所を残すくらいがよいでしょう。

4. 文字起こしの「ケバ取り」は〈異物〉を拾っていく作業

一方、文末に登場する口癖の代表選手は「ね(ですね、ですよ、ですよね)」です。

『私がね、そのときね、思ったのはね、それはね、違うということなんですね。』

断言を避け、柔らかさを持たせることで、聞き手に〈共感〉を求める話し方です。これも全て文字に起こすのではなく、最後の1つだけ残せば事足りると考えます。

『私がそのとき思ったのは、それは違うということなんですね。』

このとき、一律に「文末の『ね』は全部取る」とやってしまうと、『それは違うということなんです』(断言)と『それは違うということなんですね』(共感)では微妙にトーンが違ってきます。この「ね」に、話し手の個性や心理が凝縮していると筆者は思うのですが、みなさまはいかがでしょうか。

〈口癖〉は、それこそ発言者の数だけあります。「それで」「それから」「だから」「つまり」といった接続語、「この」「その」「あの」といった指示語なども、〈口癖〉同然に多用されます。大事なのは、その言葉がきちんと機能している(ほかの語句に係っている)か、それとも〈異物〉として文脈から浮いてしまっているかを見極めることです。

5. 文字起こしのセンスが問われる「裁量の余地」

あるワードを〈口癖〉と捉えるかどうかは、反訳者ごとに見解の相違が生じます。多めに残す人もいれば、大胆に削ってしまう人もいます。一概にどちらが正解とは言えませんが、ともかく同じワードやフレーズがしつこく繰り返されるときは、一旦タイプの手を止め、吟味したほうがよいでしょう。

『音声認識AIと人間、文字起こしの「ケバ取り」はどちらが得意?(その1)』でも述べたように、AIが完璧に録音反訳をこなせるようになるのは、もう少し先のことになりそう。「精密さ」裏返せば「融通の利かなさ」がコンピューターのアイデンティティーであり、ゆえに瞬時の正確な計算ができるわけですが、反対に、人間にはいい意味での「適当さ」「ルーズさ」があります。この「判断の幅」「裁量の余地」こそ人間の強みであり、反訳者のセンスが問われる部分なのです。

│ AI 文字起こし比較 TOP │