プロ反訳者が携わる文字起こしのジャンル(その1)

「文字起こし」「テープ起こし」が、録音された音声を聴き取り、パソコンのキーを叩いて文字化していく作業であることは、当コラムをお読みの方は既にご承知と思います。では、その「録音された音声」にはどんなものがあるのでしょうか?

目次

1. 録音反訳の大半は「役所・公的機関」からの外注委託

文字起こしを請け負う会社の仕事の中心は、官公庁や地方自治体といった「お役所」からの外注になります。これらの公共機関では議会や審議会が「年に何回」「何か月ごとに一度」という頻度で定期的に開催されるため、安定・継続して仕事を受注しています。その合間に、単発の会議や講演会、プレゼンテーションについても依頼が飛び込んでくるといった感じです。

このため、もし「プロの反訳者を目指そう」と考えるなら、行政関係の知識を身につけなければなりません。それが実際の仕事の大半を占めるからです。

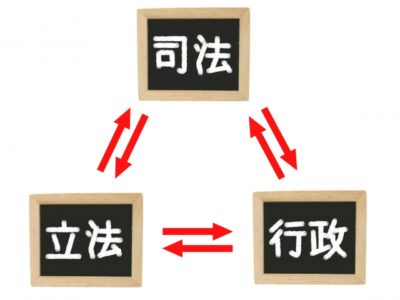

といっても、初めは小中学校の「社会・公民」で習った基礎知識程度で十分でしょう。「三権分立」とは「司法・立法・行政」であるとか、国会には衆議院と参議院があり、それぞれの任期は4年と6年だとか、国会で作るのが「法律」で、地方自治体で作るのが「条例」だとか、地方自治体の定例会は年に4回行われるだとか、普通に授業を受けていれば一度は聞いたことがあるはずです。そこから先は、仕事をしていくうちに徐々に覚えていくことになります。

2. 文字起こしの基礎知識「社会・公民」の簡単なおさらい

プロの文字起こし(反訳者)を志す方のために、ここで簡単に「社会・公民」のおさらいをしておきましょう。

国会・地方議会が関係するのは、三権分立のうちの2つ─〈立法〉と〈行政〉です。具体的には、「法律・条例の作成・改正」と「予算使途の決定」です。これらの機関は、法律案・条例案、予算案を議会(立法機関)に提出し、国民・市民の代表である議員による審議・決定を経て、業務を執行するという流れになります。

法律案・条例案を議会に提出することを「上程」、議会が多数決で決定することを「可決」といいます。

この基本的な流れをしっかり理解していれば、文字起こしの作業をするときに混乱に陥ることを減らせるでしょう。

3. 文字起こし熟練者は音声の〈先を読む〉

どんな世界にも「業界用語」というものがあります。その世界でだけ通じる一種の符丁です。当然、議会には議会の、お役所にはお役所独特の言い回しや用語があり、初心者のうちは、さっぱり聴き取れないことでしょう。

例えば、録音音声の中に「ゼンキョウ」「ギウン」「イッシツ」という言葉が頻繁に登場しますが、それぞれ「全協(議員全員協議会)」「議運(議会運営委員会)」「一質(一般質問)」の略称です。これも数をこなし、経験を積んでいくうちに、必ず聴き取れるようになります。

慣れてくると、音声の続きを聴く前に「この文脈なら、次はきっとこの言葉が出てくるはずだ」と〈先読み(予測)〉できるようになります。そのレベルまで到達すれば、もはや一人前の反訳者。先読みできると作業効率が格段にアップします。まさしく「経験は最良の教師」なのです。

もっとも、予測した言葉を発言者が言い間違えたりして、ズッコケることもしばしばありますが。

4. 文字起こし上達には〈行政〉プラス〈法律〉の知識も必要

さらに、「お役所(行政)」の会議では、頻繁に法律・条例の名前が登場します。刑法、民法、商法、国家公務員法、地方公務員法、地方自治法、地方税法……これはもちろん、行政行為は全て何らかの法律・条例に基づいているからです。ただし、法律・条例には長いタイトルのものが多く、しばしば略称が用いられます。

ここでクイズ。次に挙げる略称は、正式には何という法律でしょうか?

- 〈道交法〉……答え〈道路交通法〉

- 〈労基法〉……答え〈労働基準法〉

- 〈民訴法〉……答え〈民事訴訟法〉

- 〈廃掃法〉……答え〈廃棄物の処理及び清掃に関する法律〉

4番目は、ちょっと難しかったかもしれません。

それぞれ法律の下に、細かい運用のルールを定めた施行令・施行規則といったものがある場合もあります。

このように、プロの反訳者は、ある程度法律の知識を求められますが、これもまた経験を積みながら覚えていくことになります。

5. 文字起こしのプロが携わるジャンルは多岐にわたる

「三権分立のうちの2つが出てきたけれど、もう1つは文字起こしには関係ないの?」と思われた方、スルドい! 実は、残る〈司法〉の部分の文字起こしに携わる仕事もあります。

ちょうど法律の話が出たところで、次回は三権分立のあと1つ─〈司法〉のお話をしようと思います。間違いなく「あなたの知らない文字起こしの世界」のお話です。それは、議会の会議などよりも、ずっと興味深く、ドラマチックな世界です。

文字起こしのプロが、いかに多岐にわたるジャンルの録音反訳に取り組んでいるか、その一端をお示しできればと思います。